Le naufrage de la Sibylle II

par Michel Pontrucher

- En vue de son prêt à la Marine

nationale, le sous-marin H.M.S. Sportsman est sorti de

mise en réserve en 1951. Il sera la dernière des

quatre unités du type S prêtées dan le

cadre de l'OTAN à rallier à la France. Après

une formation très complète pour le noyau

d'armement, celui-ci devenant à son tour instructeur

lorsque le complément d'équipage ralliera, le

changement de pavillon a lieu le 13 juillet 1952 dans la base des

sous-marins à Gosport. Bien entendu, le changement de

pavillon a déclenché un nouveau baptême, et

désormais, il est devenu le sous-marin

Sibylle.

- Le bâtiment ayant été recetté au

préalable, dès la fin juillet 1952, il peut

appareiller pour rallier Toulon, son port d'affectation. La

première escale est Brest, puis ensuite cela sera Lorient

et Casablanca. Durant le transit Casablanca-Alger, lors d'une

plongée de routine, il y eut un incident sous la forme de

prise d'une forte pointe négative. Le bâtiment fut

contrôlé en vue de sa remontée et il

semblerait que cela était imputable à une

méconnaissance du personnel. Ensuite, ce sera Alger et

enfin Toulon, où il se présente à la base de

sous-marins dans sa livrée bleu foncé d'origine,

caractéristique des sous-marins britanniques

opérant en Manche et en Mer du Nord. Assez rapidement, il

sera uniformisé avec les autres bateaux avoisinants en

recevant une couche de peinture « bleu

Méditerranée » mais qui, en fait, est noire

puisque s'appelant également « négroline

». Il prend alors rang dans les activités de la base

et est dirigé assez rapidement vers des exercices.

- En fait, ce qui peut être raisonnablement écrit

sur la disparition est obligatoirement bref en égard

à la discrétion totale de la perte.

- Comme dit, le sous-marin Sibylle était

incorporé dans le cadre global d'un exercice d'escadre

placé sous les ordres de l'amiral Pothuau et ayant pour

thème « Attaque par une force ennemie venant du

large de rivages de Provence ». En ce mercredi 24 septembre

1952, plus précisément il exécute avec le DE

Touareg un exercice d'attaque par escorteur d'un

sous-marin naviguant à une immersion de - 30 m avec un

changement de route de 30° toutes les 10 minutes. Au cours de

la deuxième attaque, à 08h02, le contact asdic est

perdu à 270 m de distance, soit un peu avant que

l'escorteur n'arrive à sa verticale. Ce sera là la

dernière manifestation de sa présence active.

Aussitôt les premières recherches s'organisent et

les grands bâtiments sur place, très peu

équipés pour la détection ASM, doivent

laisser les escorteurs opérer par ratissage de zone.

Dès 12 heures, les premiers éléments

aéronavals en provenance du PA Lafayette viennent

apporter leur aide.

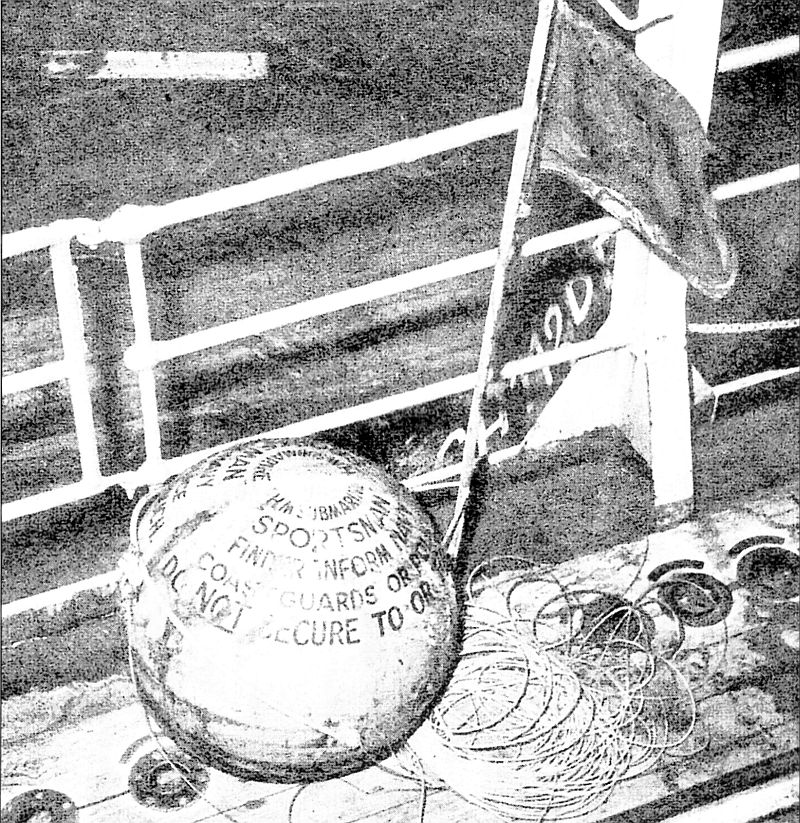

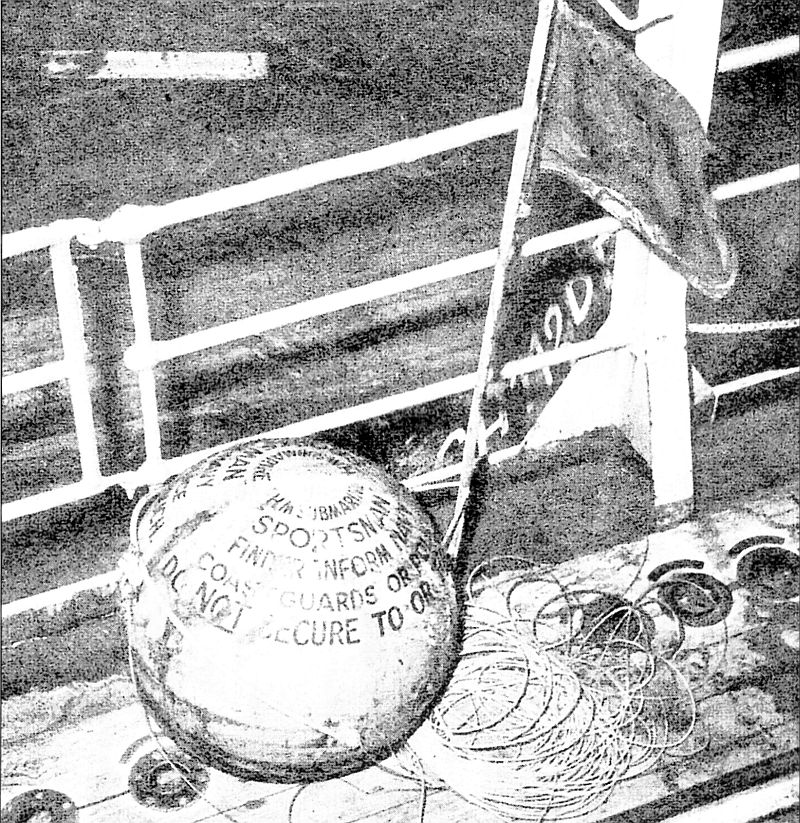

- Vers treize heures, il y a découverte de la bouée

téléphonique, élément dont de ce type

de sous-marin était pourvu. Il s'agissait d'une

sphère en matériau à très forte

flottabilité, d'un diamètre de 0,70-0,90 m, peinte

en couleur jaune très vif et marquée du nom du

bâtiment et de diverses inscriptions en langue anglaise.

À l'intérieur de cette sphère était

ménagée une petite enceinte étanche

contenant un téléphone

auto-générateur. À sa base, un câble

téléphonique d'une longueur de 200 m était

censé assurer la liaison avec le bâtiment. En partie

haute, la sphère était surmontée par un axe

formant hampe pour un petit pavillon de couleur rouge

foncé en tissu imperméabilisé. En position

de repos, cette bouée avait un logement dans la

superstructure du pont et pouvait être larguée de

l'intérieur du sous-marin. Malheureusement, dans le cas

présent, la bouée fut

récupérée avec le câble

téléphonique rompu. Y a-t-il eut arrachement par la

forte flottabilité ou la profondeur atteinte lors du

largage était-elle déjà supérieure

à 200 m ? Nul ne sait, toujours est-il que ce maigre

vestige n'apportera aucun indice exploitable, hormis celui de

faire comprendre que l'irrémédiable avait du

survenir.

Bouée téléphonique de la Sibylle

(DR)

- Vers quinze heures, un petit avion venant

du côté large et devant se poser sur un

aérodrome du littoral signale avoir survolé une

zone irisée et en donne le relèvement. Force est de

constater que de tels indices, et ce seront les seuls, confirment

ce qui avait été pressenti et ce d'autant plus

qu'en cette zone au large du cap Camarat, le plateau continental

est très vite quitté et que les fonds y atteignent

rapidement des profondeurs de - 700 m, immersion totalement

démesurée pour ce type de sous-marin. Il faut noter

que cette tragédie a lieu 41 ans, jour pour jour,

après l'explosion à Toulon du cuirassé

Liberté qui fit 600 morts, la cause étant

l'instabilité des poudres colloïdales (base des

munitions). Dans le cas présent, 48 hommes venaient

d'être englouti avec leur navire.

- Le 26 septembre, le secrétaire d'État à la

Marine, Monsieur Gavini, entouré de tout

l'état-major général se rend sur le croiseur

Gloire, alors bâtiment-amiral, pour rendre hommage

en mer aux victimes. Deux colonnes distantes de 900 m se forment

pour gagner le lieu présumé de la disparition. Dans

l'une, on trouve les croiseurs Gloire, Montcalm,

Georges Leygues, le destroyer-escorteur Marceau,

dans l'autre, le ravitailleur pour sous-marins Gustave

Zédé, les escorteurs Arabe,

Kabyle, Touareg, Soudanais,

Sénégalais, Berbère,

Malgache. À 13h30, les navires atteignent le lieu

présumé du naufrage lequel se situe à 6,5

miles à l'ouest du cap Camarat. C'est par une mer quelque

peu agitée que les équipages, en tenue de sortie et

aligné au po: te de bande, rendent hommage à leurs

camarades disparu en respectant une minute de silence

après que les clairons eurent exécutés la

sonnerie « Aux mort ». Le 27 septembre, ce sera alors

à terre, avec les mêmes personnalités,

l'hommage des familles, de la Marine, et de la ville de

Toulon.

- II est bien compréhensible qu'un tel accident

éprouve très fortement les personnes proches par la

parenté ou même par le lien existant entre les

équipages. On se contentera ici d'examiner ses

répercussions sur un plan global.

- L'arme sous-marine d'après-guerre, déjà

éprouvée par la disparition de I'U-2326 le 5 décembre 1946,

est à nouveau endeuillée en ce 24 septembre 1952

par la perte de 48 de se membre. Il est aisé de comprendre

que cela est très lourd dans ce milieu assez clos,

où tous les hommes se connaissent de bord à bord

même s'ils n'ont jamais navigué ensemble. En fait,

la vie identique, et les problèmes communs les soudent, y

compris dans le malheur. En excluant totalement le

côté humain des deux tragédies, la

disparition du sous-marin Sibylle a été

moins lourde de conséquence sur le plan technique que

celle du sous-marin U-2326 ; en effet, sur ce dernier il y

avait en jeu un savoir à découvrir, puis à

exploiter pour les constructions navales et par voie de

conséquence pour la Marine et la défense

éventuelle du pays. Par contre, dans le cas de ce

sous-marin prêté comme bâtiment de combat, mai

n'en ayant plus les pleines capacités en égard de

l'âge de sa conception et même de sa

réalisation, l'incidence fut bien moindre.

- Concrètement, pour marquer sa confiance dans le

matériel employé, le secrétaire

d'État à la Marine effectua le 9 février

1953 une plongée à bord du sous-marin

Saphir. Les mesures de sécurité furent

renforcées à bord des trois unités

restantes, et, en particulier, les tubes lance-torpilles du

sous-marin Sirène, un type S identique à la

Sibylle par différence aux deux autres type

S dit « rapides », furent condamnés. Il

a en effet été vu dans le texte de cet ouvrage que

les sous-marins type S « rapides » Sultane et

Saphir avaient été livrés

démilitarisé. Sur ce sujet, il faut savoir que la

manœuvre des tubes lance-torpilles sur le sous-marin de

type S était différente de celle sur les

sous-marins français et allemands constituant le reste de

la flotte de transition, en particulier les

sécurités entre portes avant et arrière des

tubes qui étaient notablement simplifiées.

- Les moyen d'investigation sous l'eau s'étant

spectaculairement développés en 15 ans, et

continuant depuis, ce n'est qu'en 1967 que l'épave de la

Sibylle a été repérée avec

précision. Elle se trouvait sur le lieu qui était

déjà le lieu présumé

déterminé en 1952, soit sur des fonds d'environ -

700 m.

- Un monument commémoratif a été

élevé à la pointe du cap Camarat face

à la mer.

Glossaire

Source : 1944-1954 SOUS-MARINS FRANÇAIS La

décennie du renouveau.