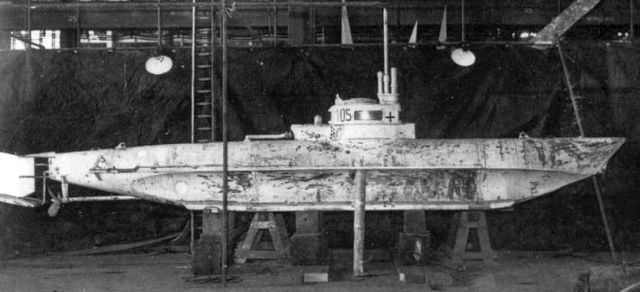

Biber

Biber

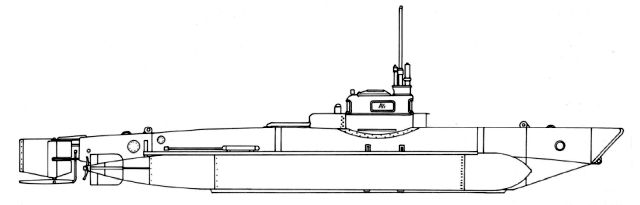

Silhouette du Biber

Développement,

construction, essais

- Contrairement au Hecht, le

Biber (castor) est une idée nouvelle lancée

par le KKpt Hans Bartels (FKpt à partir du 01

Décembre 1944), un officier d'état-major du

K-Verband. Bartels base sa conception sur le sous-marin de

poche britannique de type Welman

W-46, capturé à Bergen le 22 Novembre 1943.

Le Welman est techniquement inachevé et un petit

bateau dangereux, mais Bartels pense qu'il peut être

considérablement amélioré.

- Le 04 Février 1944, Bartels et le Kptlt (S) Michael

Opladen, officier de l'Abwehr issu d'une famille d'industriels,

négocient avec le directeur Bunte de Flenderwerft

à Lübeck la construction de son concept de sous-marin

de poche. Le 23 Février, le projet provisoire,

baptisé Adam et Bunte-boat, est sur la table

et le 15 Mars, le prototype Biber, comme on l'appelle

officiellement, est achevé par le chantier

Flender.

- Les premiers essais, auxquels Bartels participe

personnellement, ont lieu sur la rivière Trave. Au cours

d'une des premières plongées, le bateau coule avec

Bartels à bord. Il survit, le bateau est renfloué

et rapidement restauré. Le 27 Mars, Dönitz accepte

personnellement le bateau dans la Kriegsmarine. Les doutes

exprimés par le conseil de construction navale

(Hauptausschuss Schiffbau der Kriegsmarine) concernant

l'utilisation d'un moteur à essence sont

écartés par le directeur Bunte en faisant observer

qu'il offre une capacité illimitée et fonctionne

silencieusement. L'OKM commande quatre prototypes suivis d'une

commande en série de vingt bateaux d'entraînement et

de 300 bateaux opérationnels.

- Les coques et les accessoires sont fabriqués par

Flenderwerft Lübeck et le chantier italien

Ansaldo à Gênes. Ce dernier expédie

les coques pour finition à l'usine

Klöckner-Humboldt-Deutz à Ulm. En Mai 1944,

trois, en Juin dix, en Juillet dix-neuf, en Août cinquante,

en Septembre 117, en Octobre soixante-treize, en Novembre

cinquante-six bateaux sont achevés et livrés au

K-Verband.

- Le Biber est constitué de trois sections

boulonnées ensemble. La section avant et une partie de la

section arrière contiennent les principaux ballasts. La

salle de contrôle se trouve entre les deux cloisons et

accueille le pilote assis, la tête dans la tourelle de 0,71

mètre de diamètre, dont la partie supérieure

ne dépasse que de 0,51 mètre de la surface par

temps calme. Des hublots d'observation sont installés dans

cette tourelle et un périscope est utilisé en

plongée. Le pilote fait face au tableau de bord,

économe en espace et limité à l'essentiel.

Pour plonger, il doit effectuer seize mouvements de la main. La

salle de contrôle contient des réservoirs d'air

comprimé pour gonfler les bouteilles de plongée, la

bouteille d'oxygène et l'équipement respiratoire,

les batteries, les réservoirs d'essence et les conduites

de carburant vers le moteur. Le pilote ne dispose d'aucun

équipement personnel. Pour se nourrir, il a une ration de

chocolat mélangé à une pilule de peps pour

conjurer le sommeil lors des longues opérations (Médicaments).

- Le moteur de surface est le controversé moteur 2,5 Otto

de 32 ch, conçu à l'origine pour le camion Opel

Blitz, qui donne au Biber une autonomie de 100 nautiques

et une vitesse de pointe de 6,5 nœuds. Les gaz

d'échappement contiennent du monoxyde de carbone et le

pilote crée donc une atmosphère mortelle s'il

laisse le moteur tourner plus de 45 minutes avec le panneau

fermé. L'accumulation de gaz toxique le submerge alors, il

s'endort et succombe à l'environnement empoisonné.

Un certain nombre de pilotes sont morts d'intoxication au

monoxyde de carbone lors de missions opérationnelles.

L'appareil respiratoire du pilote est suffisant pour vingt

heures. Il s'agit d'un masque nasal-bouche avec un tube menant

à trois cartouches de potasse pour purifier ses

expirations de dioxyde de carbone.

- Pour tenter de réduire le nombre de décès

par empoisonnement, Bartels met sur pied une unité

composée d'officiers de marine, de techniciens,

d'ingénieurs et d'un médecin pour étudier

les effets de l'inhalation des gaz d'échappement de

l'essence. Les symptômes sont des étourdissements,

une torpeur et des acouphènes. Après avoir

respiré de l'air frais, des maux de tête intenses

apparaissent derrière le front, suivis de vomissements. On

martèle aux pilotes de Biber qu'ils doivent

s'assurer que la vanne du tuyau d'échappement est

fermée ; si elle reste ouverte, la concentration de

monoxyde de carbone dans le bord atteint des proportions

mortelles (1,2VO%).

- Trois racks, chacun constitué de quatre batteries de

type 13T 210, fournissent l'énergie nécessaire

à un moteur électrique de 13 CV. L'autonomie est de

8,6 nautiques à 5,3 nœuds à 20 mètres

de profondeur. La coque épaisse est en tôle d'acier

de 3 mm garantie jusqu'à une profondeur de 20

mètres. La coque est résistante à la

pression jusqu'à 40 mètres et plusieurs pilotes de

Biber constatent au cours des opérations que cette

pression peut être facilement dépassée. Les

cloisons intérieures et trois nervures longitudinales

renforcent le bordé de la coque.

- Le Biber n'a pas de réservoirs de compensation ou

d'équilibrage, seulement des réservoirs de

plongée dans les compartiments avant et arrière

pour l'enfoncer en cas d'urgence. Le bateau ne mérite donc

pas d'être appelé sous-marin. Il se comporte

bien en surface, mais immergé, il est presque impossible

de le diriger dans n'importe quel axe, principalement parce qu'il

ne peut pas être réglé. Par

conséquent, seules les attaques en surface sont possibles,

l'immersion permettant d'éviter les attaques et de

s'échapper. Le bateau doit être ajusté

à l'aide d'un lest fixe avant chaque départ. En

cours de route, les changements de déplacement ou

d'assiette ne peuvent être compensés qu'en inondant

partiellement les réservoirs de plongée. C'est une

tâche délicate pour le pilote, qui s'ajoute à

ses problèmes lorsqu'il fait plonger le bateau.

- L'armement est constitué de deux torpilles, chacune

suspendue à un rail et logée dans une cavité

moulée de chaque côté de la quille. Les

torpilles ont une puissance de batterie limitée pour

économiser du poids. Pour les tirer, le piston d'un

cylindre à air comprimé se relève

brusquement pour libérer une vis de pression et forcer

l'ouverture d'un levier de déclenchement sur la torpille.

Cela démarre le moteur de la torpille. Cette

dernière, maintenue à l'écart de la coque

par deux brides sur le rail de retenue, se déclenche alors

par ses propres moyens. Ce mécanisme de tir est primitif

et provoque de graves accidents. L'inattention lors du largage de

la torpille provoque la destruction d'un certain nombre de

bateaux et la mort de leurs occupants. En guise d'alternative aux

torpilles, le Biber peut transporter deux mines terrestres

activées par des détonateurs

magnétiques/acoustiques ou magnétiques/à

pression d'eau.

- D'autres développements du Biber qui sont

finalement restés au stade de la planification sont les

projets de Biber II et III à deux moteurs.

L'abandon de la conception a lieu après qu'une instruction

de l'OKM au début de 1945 ait mis fin à tous

les travaux sur les projets qui n'étaient pas encore en

production en série. Cette directive n'a pas

été suivie par tous. Le fait que l'Admiral Heye

occupait une position relativement indépendante a permis

de poursuivre les travaux sur les projets favoris jusqu'à

la fin de la guerre. Le Biber III est conçu pour

recevoir un moteur diesel de 60 ch (40 ch en circuit

fermé) au lieu du moteur Otto, ce qui lui confère

une autonomie de 1 100 nautiques à 8 nœuds. Le

projet est abandonné en faveur du Seehund et de la

nécessité, à l'époque, de disposer

d'un U-Boot de poche moderne.

- Flottilles des

Biber.

- Opération à

Fécamp.

- Flottilles de Biber en

Hollande.

- Flottilles de Biber en

Arctique.

Glossaire

Source : HITLER'S SECRET COMMANDOS